マディバはその美しい紅葉で知られる多肉植物で、季節の変化を楽しむことができる魅力的な植物です。

しかし、マディバの紅葉を十分に楽しむためには、育成環境や管理方法に少し工夫が必要です。

例えば、気温や日当たりが適切でないと、紅葉がうまく進まないこともあります。

また、紅葉が赤くならない場合には、環境や水やりの調整が求められることも。

この記事では、マディバの紅葉を楽しむための育成ポイントや管理方法、さらには紅葉を進めるための具体的な対策について詳しく解説します。

紅葉をより鮮やかに育てるためのコツや、季節ごとの注意点を知り、マディバを健康に育てながらその美しい変化を楽しんでください。

記事のポイント

- マディバの紅葉の特徴と魅力について理解できる

- マディバが赤くならない原因とその対策を知ることができる

- 紅葉に最適な気温や日当たりの管理方法を学べる

- マディバの紅葉を楽しむための秋から冬の管理方法を理解できる

マディバ:多肉の紅葉を楽しむ方法

- 紅葉の特徴と魅力を解説

- マディバが赤くならないのはなぜ?

- 紅葉に必要な気温と日当たり

- 秋から冬への紅葉時期の管理

- 日差しによる葉焼けを防ぐ方法

紅葉の特徴と魅力を解説

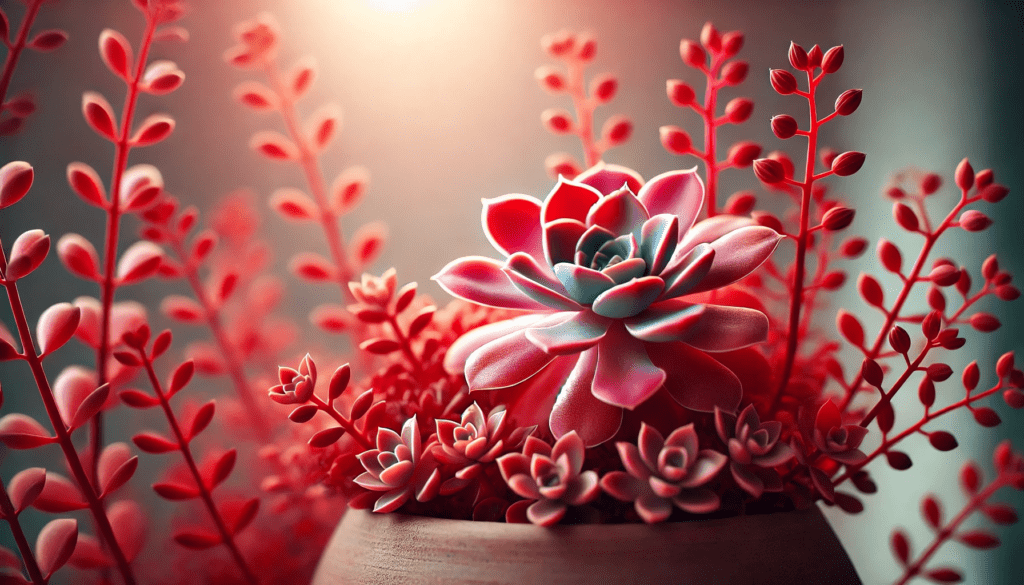

マディバの紅葉は、多肉植物の中でも特に魅力的な現象です。通常、緑色の葉が秋から冬にかけて赤やピンクに変化する様子は、まるで自然のアートのようで、季節の移り変わりを身近に感じさせてくれます。この紅葉はただの美しい色合いではなく、マディバが適切な環境で健康的に育っていることを示すサインでもあります。特に、気温が低下し、植物がストレスを受けることが紅葉の引き金となるため、紅葉は健康な成長の証拠として捉えることができます。

マディバの紅葉の特徴は、その色の移り変わりが一つとして同じではない点にあります。育てている環境や日光の当たり方、温度によって色合いが微妙に変化します。例えば、十分な日光を浴びた葉は、鮮やかな赤やピンク色に変わり、逆に日陰の部分はやや緑を帯びた紅葉になります。この色のバリエーションは、育てる楽しさを増し、毎年異なる色合いを楽しむことができるのが魅力の一つです。

また、マディバの紅葉には癒し効果があり、観賞するだけで心が和むと感じる方も多いです。多肉植物の愛好家にとっては、紅葉の変化を見守ることが、植物との絆を深めるひとときでもあります。紅葉をより鮮やかに楽しむためには、気温や日当たり、さらに水やりの管理が非常に重要です。特に、寒暖差が大きい環境に置くことで、より美しい紅葉が見られることが多いです。

実際に、紅葉をより長く楽しむためには、適切な環境を整えることが不可欠です。日当たりの良い場所に置き、適度な温度を保つことで、色の移り変わりを存分に楽しむことができるでしょう。紅葉を見守ることは、植物の成長過程を感じながら、季節ごとの変化を味わう素晴らしい時間を提供してくれます。

マディバが赤くならないのはなぜ?

マディバが紅葉せず、緑のままでいる場合、いくつかの原因が考えられます。最も一般的な原因は育成環境の不適切さです。マディバが紅葉するためには、気温の変化と十分な日光が不可欠です。特に、昼夜の寒暖差が大きい環境では紅葉が促進されやすく、逆に温暖な気候や室内での管理が行き過ぎると、気温が一定に保たれて紅葉のスイッチが入らないことがあります。これが、室内栽培や温暖な地域で育てている場合に赤くならない理由の一つです。

さらに、日光が不足していることも大きな原因です。マディバは十分な日光を必要とし、日照時間が短かったり、暗い場所に置かれたりすると、葉の色素であるアントシアニンの生成が抑制され、紅葉が進みません。日当たりの良い場所に置くことで、葉が健康に色づきやすくなります。特に、秋から冬にかけて日光が弱まる時期には、できるだけ日光を浴びる環境を整えることが大切です。

また、過剰な水やりも紅葉を遅らせる原因となります。水分が多すぎると、マディバがストレスを感じることなく生長し、紅葉が進まないことがあります。多肉植物は水分を控えめに与えることが基本であり、特に秋や冬は水やりの頻度を減らすことが求められます。土が乾いたら水を与える程度で十分で、過剰な水やりが葉の色づきを妨げることを意識して管理することが大切です。

さらに、肥料の与えすぎも紅葉を妨げる要因となります。秋から冬にかけて、植物は休眠に近づき栄養の摂取量が少なくなるため、過剰に肥料を与えると葉が元気すぎて色の変化が見られません。特に、窒素が多い肥料を与えすぎると、葉が青々としたまま紅葉が進まないことがあります。このため、秋には肥料の使用を控えめにし、植物が紅葉しやすい環境を作ることが重要です。

このように、マディバが赤くならない原因を理解し、適切な環境管理を行うことで、植物の紅葉を楽しむことができます。気温、日光、水やり、肥料のバランスを見直し、健康的に紅葉を迎えられるような環境を整えることが、マディバの魅力的な変化を引き出すポイントです。

紅葉に必要な気温と日当たり

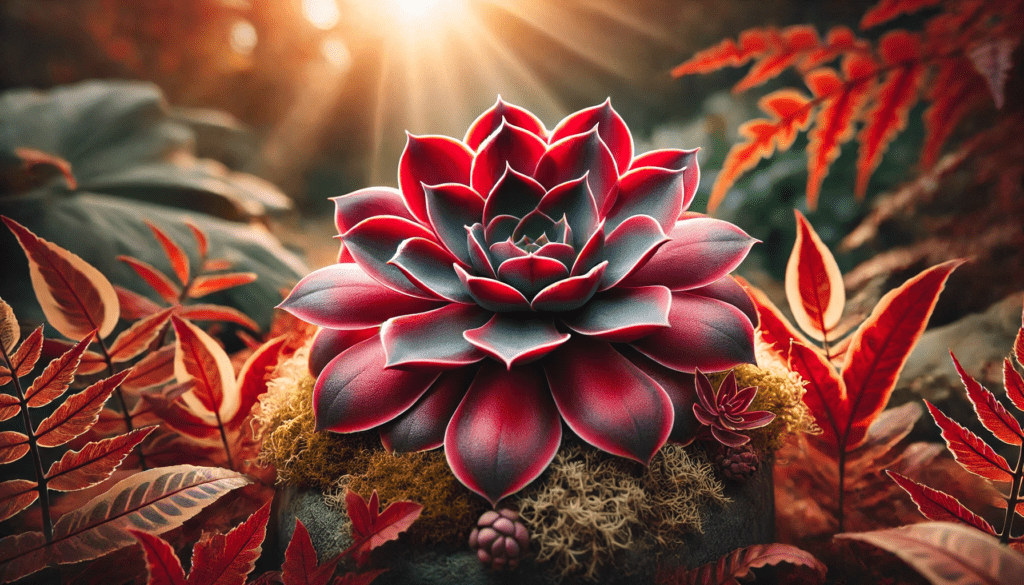

マディバの紅葉を楽しむためには、気温と日当たりの管理が非常に重要です。特に、気温の変化と日光の量が、植物の紅葉に大きな影響を与えます。理想的な気温は、昼間が15~20℃、夜間は5~10℃程度まで下がる環境です。このような昼夜の寒暖差が、葉の色素であるアントシアニンを増やし、赤やピンクへの色の変化を促進します。アントシアニンは、紅葉を生み出す鍵となる色素であり、この寒暖差によって生成が活発化します。気温が適切であれば、葉が鮮やかな色に変わりやすくなります。

一方で、気温が高すぎる場合や、逆に霜が降りるほど寒くなると、紅葉が進みにくくなります。高温環境では紅葉のスイッチが入らず、植物がストレスを受けてダメージを受ける可能性があります。例えば、夏の終わりに気温が30℃を超えるような場合や、冬に霜が降りるほど寒い場合は、紅葉が進まないか、逆に枯れてしまうこともあります。紅葉には適度な寒暖差が必要であり、極端な気温変化を避けることが重要です。

次に、日当たりも紅葉を引き出すために欠かせない要素です。基本的に、マディバは直射日光が必要です。直射日光を浴びることで、光合成が活発に行われ、葉が紅葉するための準備を整えることができます。日光が不足すると、葉が赤くなるための色素の生成が不十分になり、紅葉が進まないことがあります。理想的には、日中は直射日光が当たる場所に置くことが望ましいです。

ただし、注意すべきは真夏の強い直射日光です。夏の日差しは非常に強いため、長時間直射日光にさらされると、葉焼けが起こりやすくなります。葉焼けを防ぐためには、季節や気温に応じて日よけを使うことも考慮しましょう。例えば、夏の暑い時期には、直射日光を少し和らげるために、薄い布で日差しを遮る方法も有効です。冬には日照時間が短くなるため、できるだけ日当たりの良い場所に置き、日光を最大限に活用することが大切です。

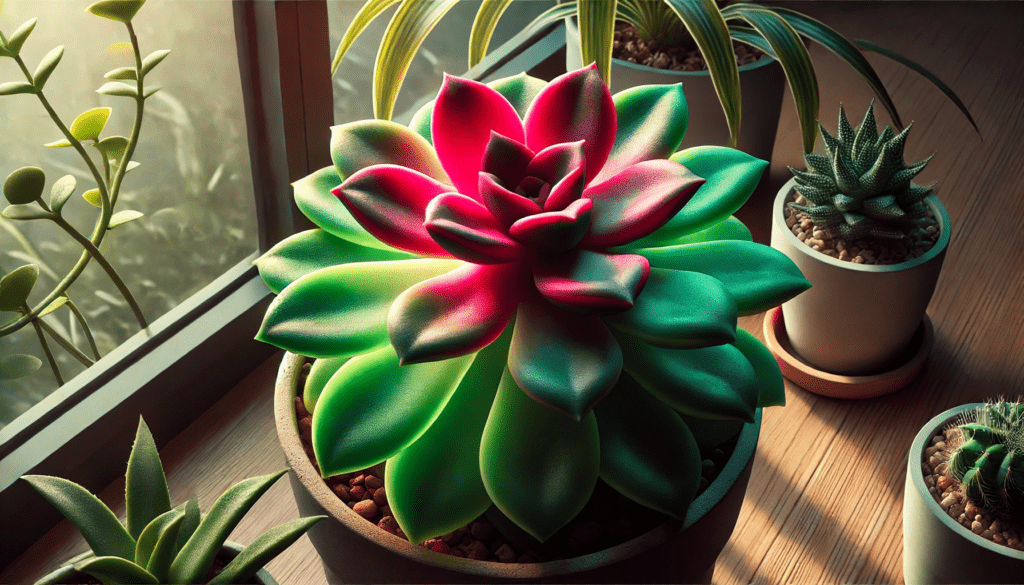

さらに、窓辺やベランダ、バルコニーなど、明るい場所に置くことで紅葉をより鮮やかに楽しむことができます。屋外でも室内でも、日光を多く取り入れられる場所に置くことが、紅葉の質を大きく向上させます。

このように、適切な気温と日当たりを意識することで、マディバの紅葉を最大限に引き出し、鮮やかな色の変化を楽しむことができるでしょう。季節ごとの温度管理や日光の調整を行いながら、紅葉の美しい過程を観察し、楽しんでください。

秋から冬への紅葉時期の管理

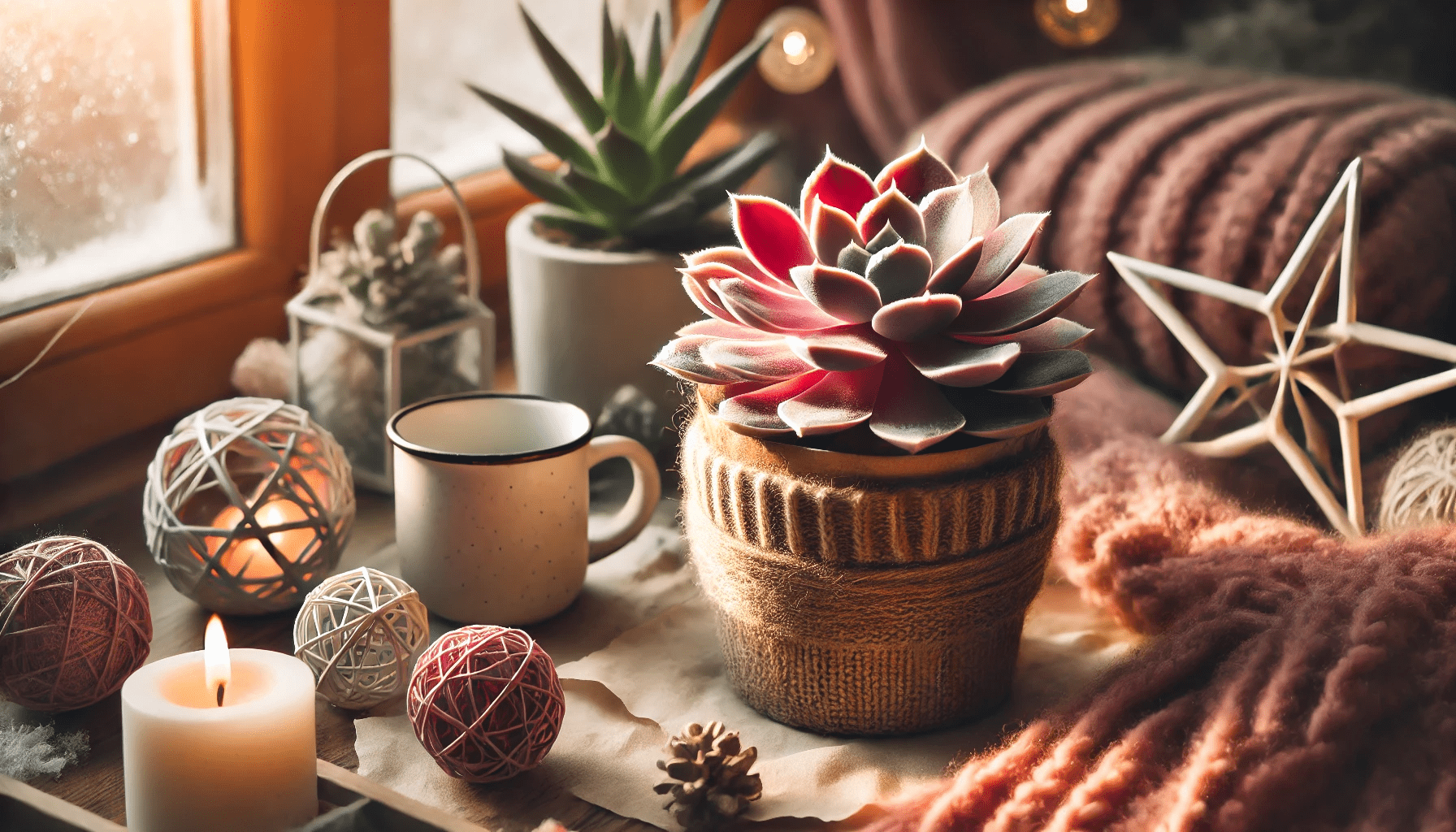

マディバの紅葉は、秋から冬にかけてが最も美しい時期です。この期間に適切な管理を行うことで、紅葉を最大限に楽しむことができ、植物の健康も保つことができます。ここでは、秋から冬にかけての紅葉管理のポイントを詳しく解説します。

気温と寒暖差の重要性

紅葉を引き出すには、昼夜の寒暖差が欠かせません。秋になると気温が徐々に下がりますが、室内で育てている場合は、気温が一定に保たれるため、寒暖差が不足して紅葉が進まないことがあります。このような場合は、日中は屋外に出し、夜間は室内に取り込むといった工夫が必要です。この管理を行うことで、紅葉に必要な適度なストレスを与えることができ、葉が鮮やかに色づく可能性が高まります。

また、冬の厳しい寒さに備えるためには、最低でも5℃以上の気温を保つことが重要です。特に寒冷地では、室内管理や断熱材の使用を検討しましょう。夜間の冷え込みが激しい時期には、断熱シートや保温カバーを活用することで、植物を冷気から守ることができます。

水やりの頻度と注意点

紅葉時期の水やり管理は、紅葉の美しさを引き出す鍵となります。特に秋から冬にかけては、生育期とは異なり、水やりの頻度を減らし乾燥気味に保つことが重要です。土が完全に乾いたのを確認してから、少量の水を与えるようにしましょう。

- 秋の水やり: 気温がまだ高い秋の初めは、土の乾きが早い場合があります。そのため、土が完全に乾いてから水やりを行うのが基本です。

- 冬の水やり: 冬になるとマディバは休眠期に入ります。この期間は水分の吸収が遅くなるため、水やりを控えめにする必要があります。目安として、月に1~2回程度、土がカラカラに乾いてから与える程度で十分です。

また、水やりの時間帯にも注意が必要です。朝や昼の暖かい時間帯に行うことで、水が凍結して植物にダメージを与えるリスクを減らせます。

日当たりと紅葉の鮮やかさ

紅葉を楽しむためには、日光が必要不可欠です。特に秋から冬にかけては日照時間が短くなるため、できるだけ日当たりの良い場所に置くことが推奨されます。窓辺や南向きの明るい場所にマディバを置くことで、紅葉をより鮮やかにすることができます。

ただし、直射日光が強い場合は葉焼けのリスクがあるため、適度な遮光を考慮しましょう。また、日当たりが不足している場合は、植物用LEDライトを補助的に使用することで、紅葉の進行を助けることが可能です。

寒さ対策と越冬の準備

冬本番の寒さに備えるには、冷たい風を防ぐ環境づくりが大切です。屋外で管理する場合は、防寒カバーや断熱材を使用して冷気を遮断します。また、室内で育てる場合も、暖房器具の近くに置くと乾燥しすぎる可能性があるため、加湿器を使用して適度な湿度を保つと良いでしょう。

まとめ

秋から冬にかけての紅葉時期は、マディバにとって非常に重要な季節です。気温の寒暖差を活用し、水やりを適切に管理することで、紅葉を鮮やかに楽しむことができます。また、日当たりと防寒対策をしっかり行うことで、健康を維持しながら美しい紅葉を育てられます。季節に合わせた管理を徹底して、マディバの紅葉を存分に楽しみましょう。

日差しによる葉焼けを防ぐ方法

日差しが強い環境では、葉焼けが発生するリスクが高まります。葉焼けとは、強い直射日光を受けた葉がダメージを受け、茶色や黒っぽく変色する現象です。これを防ぐためには、適切な日当たりの管理が不可欠です。特に、真夏の強烈な日差しでは、直射日光を長時間浴びることで葉が傷んでしまうため、遮光を意識することが大切です。

まず、最も効果的な方法の一つは、遮光ネットやカーテンを使うことです。遮光率が50~70%のネットを使用することで、過度な直射日光を遮りながらも、光合成を妨げることなく植物に適度な日光を供給できます。これにより、葉が焼けるのを防ぎつつ、健康的に成長させることができます。特に夏場や日差しが強い季節には、遮光ネットの使用は非常に有効です。

また、日差しの強い時間帯を避けることも一つの方法です。例えば、午前中の柔らかい光が差し込む時間帯に日光浴をさせ、午後の強い光が差す時間帯には遮光したり、屋内に取り込んだりします。午後の直射日光が最も強くなる時間帯(特に11時から3時)は、葉が焼けやすいので、その時間を避けて管理することが重要です。しかし、注意点として、日当たりを避けすぎると紅葉が進まなくなるため、一定の光量は確保することが必要です。日照のバランスをとることで、紅葉の進行と健康的な育成を両立させることができます。

さらに、葉焼けを防ぐためには、水やりのタイミングにも注意が必要です。日中の暑い時間帯に水を与えると、葉に残った水滴がレンズのように機能し、日光で焦げてしまう原因となります。これを避けるためには、早朝や夕方の涼しい時間帯に水やりを行うのが理想的です。この時間帯であれば、気温が下がっているため、水分が蒸発しにくく、葉にダメージを与えることなく適切に水分補給ができます。

このように、日差しの管理を工夫することで葉焼けを防ぎ、マディバの紅葉を楽しむことができます。日光と遮光のバランスを取りながら、適切な水やりを心がけることで、健康で美しい紅葉を育てることができるでしょう。

マディバ:多肉の紅葉と増やし方を深堀り

- 自生地と原種が教える育成ポイント

- 徒長を防ぐための置き場所と日当たり

- 水やりの頻度と季節ごとの注意点

- 胴切りと葉挿しでの増やし方

- 病気や病害虫への対策と培養土の選び方

- 紅葉と耐寒性:越冬するには

自生地と原種が教える育成ポイント

マディバの自生地は、南アフリカの乾燥地帯で、非常に過酷な環境の中で育っています。この地域の特徴として、日中は強烈な日差しと高温が続き、夜間は冷涼な気候が広がるという、昼夜の寒暖差が顕著です。このような極端な環境で育つマディバの性質を理解することが、家庭での育成において大きなヒントとなります。

まず、マディバは高温多湿を嫌うため、湿度が高い場所や風通しが悪い環境では元気に育ちません。そのため、風通しの良い場所で育てることが最も重要です。例えば、通気性が良い窓辺や、屋外の乾燥しがちな場所が理想的です。さらに、直射日光が当たる場所で管理することで、葉が鮮やかな色に変化し、紅葉を楽しむことができるでしょう。

次に、土壌の排水性が重要なポイントです。マディバの自生地では、砂利や砂が豊富な土地で育っているため、排水性の良い土壌が必要不可欠です。家庭で育てる際は、多肉植物専用の培養土を使うことで、適切な水はけを確保できます。これにより、根腐れを防ぎ、健康的な成長を促すことができます。また、土の湿気が長時間残らないようにすることが大切です。もし培養土が水分を保持しすぎるようなら、砂やパーライトを混ぜて排水性をさらに向上させることを検討すると良いでしょう。

さらに、肥料の管理にも注意が必要です。マディバは、過剰な肥料を嫌います。過剰な栄養が与えられると、葉が元気すぎて紅葉しにくくなるため、肥料はあくまで適量を守ることが肝心です。特に、秋から冬にかけては、肥料の与え方を控えめにし、植物が休眠期に入る準備をさせることが大切です。もし肥料を与える場合でも、成分が低めの肥料を選び、月に1回程度の頻度で与えることをおすすめします。

自生地の気候や土壌の特性を反映させることで、家庭での育成がよりスムーズに進みます。マディバの育成においては、原種の特徴を理解し、その環境にできるだけ近い条件を作ることが成功の鍵です。これらのポイントを押さえることで、健康で美しいマディバを育てることができるでしょう。

徒長を防ぐための置き場所と日当たり

徒長は、多肉植物を育てる際に多くの人が直面する課題であり、マディバでも特に注意が必要な問題です。徒長とは、光不足や不適切な環境によって茎が不自然に細長く伸び、葉が間延びしてしまう現象です。美しいフォルムを保ちながら健康的に育てるためには、適切な置き場所と日当たりの管理が不可欠です。

徒長の原因とその影響

徒長の最大の原因は、十分な日光を浴びられない環境にあります。光合成が不十分な場合、植物は光を求めて伸びようとするため、茎が細長くなり、全体の形が崩れてしまいます。この状態が続くと、茎が弱く折れやすくなるだけでなく、植物の健康自体に悪影響を及ぼします。そのため、光不足を解消することが、徒長を防ぐ上で最も重要なポイントとなります。

適切な置き場所の選び方

マディバを徒長させないためには、日当たりの良い場所に置くことが基本です。具体的には、南向きの窓辺や日光がよく当たるベランダがおすすめです。これらの場所では、植物が1日を通して十分な光を浴びることができるため、光合成が活発になり、健康的な成長を促します。

ただし、直射日光が非常に強い場合、特に夏場は注意が必要です。強すぎる日光は葉焼けの原因となるため、遮光ネットやカーテンを利用して光を適度に調節することを考慮してください。遮光率50~70%のネットを使えば、直射日光を和らげながら植物に必要な光を届けることができます。

鉢の位置を回すことで光を均等に

光の方向が一定だと、植物が光を求めて偏った成長をするため、定期的に鉢の位置を回すことが徒長防止には効果的です。2~3日に一度、鉢を少しずつ回転させることで、全体に均等に光を当てることができます。これにより、植物の形が整い、バランスの良い成長が期待できます。

室内栽培での光不足対策

室内でマディバを育てている場合、十分な日光を確保するのが難しいことがあります。このような場合は、植物用のLEDライトを活用するのがおすすめです。植物用ライトは、成長に必要な光の波長を提供するため、特に日当たりが限られる冬場や窓辺に置けない場合に非常に有効です。使用する際は、植物からライトまでの距離を適切に保ち、葉焼けを防ぐよう注意してください。

徒長を防ぐためのポイント

徒長を防ぐには、以下のポイントを押さえておくと良いでしょう。

- 日当たりの良い場所を確保すること(南向きの窓辺やベランダが最適)

- 直射日光が強すぎる場合は遮光を行う

- 鉢を定期的に回して光を均等に当てる

- 室内の場合、植物用LEDライトで補光する

- 夏場や冬場の環境変化に応じて置き場所を調整する

まとめ

徒長を防ぐためには、適切な置き場所と光の管理が最も重要です。日当たりの良い環境を確保しつつ、鉢を定期的に回して光を均等に当てる工夫をすることで、健康的で美しいマディバを育てることができます。また、室内で育てる場合は、LEDライトを活用して光不足を補うことで、徒長を防ぎつつ植物の形を整えることが可能です。これらの対策を実践し、マディバの魅力を最大限に引き出しましょう。

水やりの頻度と季節ごとの注意点

マディバの水やりは、季節や気温、さらには周囲の環境によって大きく変わります。水やりを適切に管理することは、マディバの健康を保つために非常に重要です。それぞれの季節に合わせた水やりの方法を実践することで、植物が元気に育ち、紅葉も楽しむことができます。

まず、春と秋はマディバの生育期です。この時期は気温も適切で、多肉植物が最も活発に成長するため、比較的多くの水を必要とします。水やりの基本は、土が完全に乾いてからたっぷりと与えることです。しかし、水やりをする際は注意が必要です。もし水を与えすぎてしまうと、土の中に水分が残り、根腐れを引き起こす原因となります。そのため、鉢底から水がしっかりと抜けるまで、しっかり乾燥させてから次の水やりを行うことがポイントです。

一方、夏と冬は休眠期に入ります。特に夏の高温や冬の低温では、植物の成長が鈍くなり、水分の吸収速度も遅くなります。このため、水やりの頻度は大幅に減らす必要があります。夏の暑さが続く時期でも、水やりは土が乾いてから行い、必ず鉢底から水が流れるようにします。特に注意すべきは、冬の水やりです。冬場は水分を吸収する能力が低下するため、過剰に水を与えると根にダメージを与える可能性があります。冬の水やりは月に1〜2回程度が目安です。土の乾燥具合をしっかり確認し、必要最低限の水分だけを与えるように心がけましょう。

さらに、水やりの時間帯にも工夫が必要です。朝や夕方の涼しい時間帯に水を与えることが推奨されます。日中の暑い時間帯に水やりをすると、根の温度が急激に変化し、植物にストレスを与える原因となります。涼しい時間に水やりを行うことで、根へのダメージを最小限に抑えることができます。

このように、季節ごとの水やりの管理をしっかり行うことが、マディバを健康に育て、美しい紅葉を楽しむためのポイントです。どの時期にも適切な水やりを実践することで、マディバが健やかに成長し、紅葉がより鮮やかに色づくことができるでしょう。

胴切りと葉挿しでの増やし方

マディバを増やす方法として、胴切りと葉挿しは特に人気のある方法です。これらの方法は比較的簡単に実践でき、初心者でも成功しやすいため、多肉植物の愛好者には重宝されています。それぞれの方法には独自の特徴があり、マディバの健やかな成長を促しながら、新しい株を手軽に作ることができます。

胴切り

胴切りは、既存の株をリフレッシュし、より健康的な成長を促す方法として非常に効果的です。特に、成長しすぎて徒長してしまった茎や、元気がなくなってきた部分を切り戻す際に行います。胴切りを行うことで、新しい芽を育てることができ、株全体が活性化するため、徒長を防ぎつつ、植物の形を整えることが可能です。

胴切りを行う際は、清潔なハサミを使用することが大切です。これにより、病気の感染を防ぎ、切り口が汚染されるリスクを減らせます。切り取った茎は、そのままにしておかず、切り口が乾燥するまで数日間放置します。これにより、切り口部分が乾燥してから土に挿しても腐敗を防げます。

乾燥した切り口を、排水性の良い土に挿し、少し湿った状態を保つようにします。新しい根が出るまでには数週間かかりますが、根がしっかりと張れば、切り取った茎から新しい株が生まれることになります。胴切りは徒長が気になる場合や、植物が元気を失ってきたときに非常に効果的な方法であり、植物の活力を取り戻す手段としても広く用いられています。

葉挿し

葉挿しは、より簡単にマディバを増やせる方法です。健康な葉を選び、土の上に置くことで新しい株を作ることができます。葉挿しは、少し手間をかければ、一枚の葉から複数の新しい株を育てることができるため、非常に効率的です。

葉挿しを行う際は、健康で丈夫な葉を選びます。葉を取り外す際は、なるべく付け根を傷つけないように注意し、慎重に切り取ります。葉を切った後は、完全に乾燥させることが重要です。葉が乾燥することで、カビや腐敗を防ぎ、成功率が高まります。乾燥した葉を土に置き、湿度の高い環境を保つことで、新しい根と芽が出始めます。

この方法のメリットは、手間が少なく、スペースを取らずに複数の株を増やせる点です。葉挿しは特に多肉植物を初心者の方が扱う場合におすすめであり、葉を少し切って乾燥させるだけで新しい植物が育つ可能性があります。

増やし方のポイント

どちらの方法も、適切な温度と湿度管理が大切です。特に、温暖な環境であれば、根の発生が早くなるため、春から秋にかけて行うのが最適です。また、増やし方において大切なのは、土の乾燥具合や湿度を見極めることです。湿度が高すぎると根腐れを引き起こすことがあるので、風通しの良い場所で管理することをおすすめします。

これらの増やし方は、初心者でも実践しやすく、マディバを気軽に増やせる方法です。特に胴切りと葉挿しは、失敗が少なく、適切な手順を守ることで、確実に新しい株を得ることができます。増やした株は、育て方を工夫することで、より元気に育ち、さらに魅力的な紅葉を楽しむことができるでしょう。

病気や病害虫への対策と培養土の選び方

マディバを健やかに育てるためには、病気や病害虫への対策が非常に重要です。これらの問題が発生すると、植物の成長に大きな影響を与え、最終的には植物が弱ってしまうこともあります。特に、適切な培養土の選定と早期の対策が、健康な植物を維持するためには欠かせません。以下では、マディバに発生しやすい病気や害虫の種類と、それに対する効果的な対策方法を解説します。

病気への対策

マディバに多く見られる病気としては、根腐れや灰色カビ病があります。これらの病気は、主に水はけの悪い土壌や過剰な水やりが原因となるため、まずは適切な培養土を選ぶことが非常に重要です。

- 根腐れは、過湿状態が続くことで根が酸欠状態になり、腐敗が進行する病気です。これを防ぐためには、排水性の良い土を使用することが大切です。特に多肉植物専用の培養土は、軽くて通気性が良く、水はけが非常に良いため、根腐れを防ぐのに効果的です。

- 灰色カビ病は、湿度が高く、風通しが悪い場所で発生しやすいカビの一種です。これも過湿が原因で発生することが多いため、湿度をコントロールし、風通しを良くすることで予防できます。また、病気が広がる前に、発症した部分を取り除くことが重要です。

培養土の選び方

マディバの健康を維持するためには、適切な培養土の選定が最も基本的なポイントとなります。多肉植物は、水はけの良い土壌を好みますので、砂や軽石、パーライトなどが含まれた土を選ぶと良いでしょう。また、多肉植物専用の市販の培養土も非常に便利で、必要な成分がバランスよく含まれているため、初心者でも安心して使用できます。

土の選び方として重要なのは、排水性が高いことと通気性が良いことです。これにより、根が酸素を十分に取り込み、健康的に育つことができます。もし自分で土を作る場合は、赤玉土や軽石などを混ぜることで、土壌の通気性を確保できます。また、過剰な肥料を避けるために、肥料分が控えめな土を選ぶことが重要です。

病害虫への対策

マディバには、アブラムシやカイガラムシといった病害虫が寄生しやすいです。これらの害虫は葉や茎に寄生し、植物の栄養を吸い取るため、放置すると植物の成長に悪影響を及ぼします。害虫に対しては、早期発見と早期対応が重要です。

- アブラムシやカイガラムシは、特に葉の裏側や茎の根元に集まりやすいので、こまめに葉の状態をチェックしましょう。発見したら、水で軽く洗い流すか、綿棒やティッシュで優しく取り除くことが効果的です。

- 市販の園芸用スプレーを使うことも、予防や駆除に有効です。スプレーは、害虫が発生する前に定期的に散布しておくと、虫が寄り付くのを防ぐことができます。特に、オーガニック製の虫除けスプレーを使うと、環境に優しく安全に対策を取ることができます。

その他の注意点

病害虫を防ぐためには、風通しの良い環境を整えることも大切です。過密に植物を並べると、湿気がこもり、害虫や病気が広がりやすくなります。また、鉢のサイズや配置にも注意し、植物同士が密集しないように適度なスペースを確保しましょう。

マディバを健康に育てるためには、病気や病害虫への対策と、適切な培養土の選定が不可欠です。適切な培養土の選択により、植物の根腐れや病気を予防し、早期発見と対策で害虫の被害を防ぐことができます。これらを実践することで、美しいマディバを健康に育て、より長く楽しむことができるでしょう。

紅葉と耐寒性:越冬するには

冬の寒さが厳しい地域でマディバを越冬させるには、いくつかの重要な管理ポイントがあります。マディバは多肉植物の中では比較的耐寒性が高いものの、気温が5℃以下に下がると、植物にダメージを与える可能性があります。そのため、寒冷地で育てる場合には、冬を越すための対策をしっかりと行う必要があります。以下では、越冬時期に必要な注意点や管理方法について詳しく解説します。

マディバの耐寒性と越冬対策

マディバは比較的耐寒性のある植物ではありますが、極端な寒さには弱い一面もあります。特に、気温が5℃以下に下がると、根や葉が傷む原因になります。そのため、寒冷地で育てている場合は、越冬準備を万全に整えることが必要です。

- 室内管理: 冬場の冷え込みが厳しい地域では、マディバを室内に取り込むことが最も効果的な対策です。特に窓辺や日当たりの良い場所に置いて、できるだけ日光を浴びせるようにしましょう。室内でも昼間は温かい日光を浴びることができ、夜間の寒さから守ることができます。

- 外で育てる場合: もし室内に取り込めない場合、断熱材や防寒カバーを使って温度管理を行います。特に夜間、気温が急激に下がる時間帯に植物がダメージを受けやすいので、断熱シートやヒーターを使用して、最低温度を維持することが推奨されます。寒冷地用の植物用カバーや断熱シートを使うことで、外気温から守りつつ植物を越冬させることが可能です。

冬の紅葉を楽しむための管理ポイント

冬はマディバにとって休眠期に入る時期で、成長が鈍化し、紅葉が進むことがあります。この期間は、紅葉を楽しみつつも植物に負担をかけないように管理することが重要です。過度な水やりや温度変化は、植物にストレスを与える原因となりますので、以下の管理ポイントを守りましょう。

- 水やりの頻度を減らす: 冬の間は、マディバの水分吸収が遅くなるため、水やりは控えめにすることが重要です。土が完全に乾いてから水やりを行い、湿気が長く残らないように注意しましょう。過剰な水やりは根腐れを引き起こし、植物が傷む原因となります。

- 乾燥状態を保つ: 冬場は、植物が休眠期に入っているため、乾燥気味に保つことが最適です。特に寒い時期は、湿度が高いと病気やカビが発生しやすくなるため、乾燥した環境を好むマディバには最適です。水やりの頻度を減らすと同時に、部屋の湿度が高すぎないようにすることが大切です。

冬の紅葉を楽しむために必要な日光

冬場の日光の重要性は、紅葉を楽しむためにも欠かせません。多くの多肉植物、特にマディバは日光を浴びることで美しい紅葉が進みますが、冬の間は日照時間が短くなるため、日光不足が紅葉を妨げる原因となることがあります。

- 明るい場所に置く: 冬の間はできるだけ日当たりの良い場所に置くことが大切です。窓辺や南向きの場所は、冬の間でも十分な日光を提供してくれるため、紅葉を楽しむためには最適です。

- 日光不足の対策: 冬の日照時間が短い場合は、LED植物ライトを使うことも一つの方法です。これにより、十分な光を植物に提供し、紅葉を促進することができます。特に、植物専用のLEDライトは、マディバが必要とする波長の光を提供し、健康的に育てるのに役立ちます。

ポイント

マディバは寒さにある程度耐性がありますが、厳しい冬の寒さには越冬対策が必須です。室内に取り込んだり、断熱材を使って温度管理を行うことで、寒さから植物を守り、健康的な越冬をサポートします。また、冬の紅葉を楽しむためには、水やりを控えめにし、日当たりを確保することがポイントです。適切な管理を行うことで、マディバを冬の間も健康に育て、美しい紅葉を楽しむことができます。

まとめ|多肉植物『マディバ』と紅葉

記事のポイントをまとめます。

- マディバは耐寒性が高いが、5℃以下でダメージを受けやすい

- 寒冷地では室内管理が推奨される

- 冬場は温度を保つために断熱材やヒーターを使用する

- 日当たりの良い場所に置いて冬の紅葉を楽しむ

- 水やりは控えめにし、乾燥状態を保つ

- 冬は休眠期に入るため、水分吸収が遅くなる

- 日照不足を避けるためにLEDライトを使用する

- マディバの紅葉は昼夜の寒暖差で促進される

- 秋から冬にかけて紅葉が進むが、管理が重要

- 暖かい昼間に外に出し、夜間は室内に取り込む

- 水やりの際は鉢底から水が抜けるまでしっかりと行う

- 乾燥気味に管理することで紅葉がより鮮やかになる

- 暖房が効いた室内では湿度が高くならないようにする

- 肥料は秋から冬にかけて控えめに与える

- 植物の健康を保ちながら美しい紅葉を楽しむために環境調整が不可欠

関連記事

- プロリフィカ・プロリフェラの違いとは?育て方と魅力を徹底解説

- 多肉植物『ミニベル』の魅力と育て方|増やし方や越冬方法を解説

- メキシカンジャイアントの育て方と特徴|成長速度や水やりのコツ

- 野ばらの精の特徴と育て方|紅葉と気温管理のポイント

- 花月夜の別名や特徴|育て方と病害虫対策ガイド

- 多肉植物『ヒアリナ』の魅力と育て方|紅葉や増やし方のコツも紹介

- 多肉植物『ヒューミリス』の別名と育て方|増やし方や冬越しのコツ

- ピーチプリデの紅葉を引き出すための管理方法とは?

- 多肉植物『ブルーバード』と紅葉:耐寒性と冬越しのコツを徹底解説

- ホワイトマディバの増やし方と育て方|美しく育てるコツを解説

- 多肉植物『ブラウンローズ』の育て方|葉色の変化と増やし方

コメント