ヒアリナは、その美しい色合いや特徴的な葉の形から、多肉植物愛好家の間で非常に人気があります。

エケベリア属の一員として、育てやすく、特に紅葉の美しさが魅力的な植物です。

この記事では、ヒアリナの基本的な特徴から、育て方、管理法、さらには増やし方まで、初心者でもわかりやすく解説します。

また、紅葉時期の楽しみ方や交配方法についても触れ、ヒアリナを健康に育てるためのポイントをお伝えします。

これからヒアリナを育てたいと考えている方や、より美しく育てたい方にとって役立つ情報が満載です。

記事のポイント

- ヒアリナの基本的な特徴と魅力について

- ヒアリナの育て方や管理方法、注意点

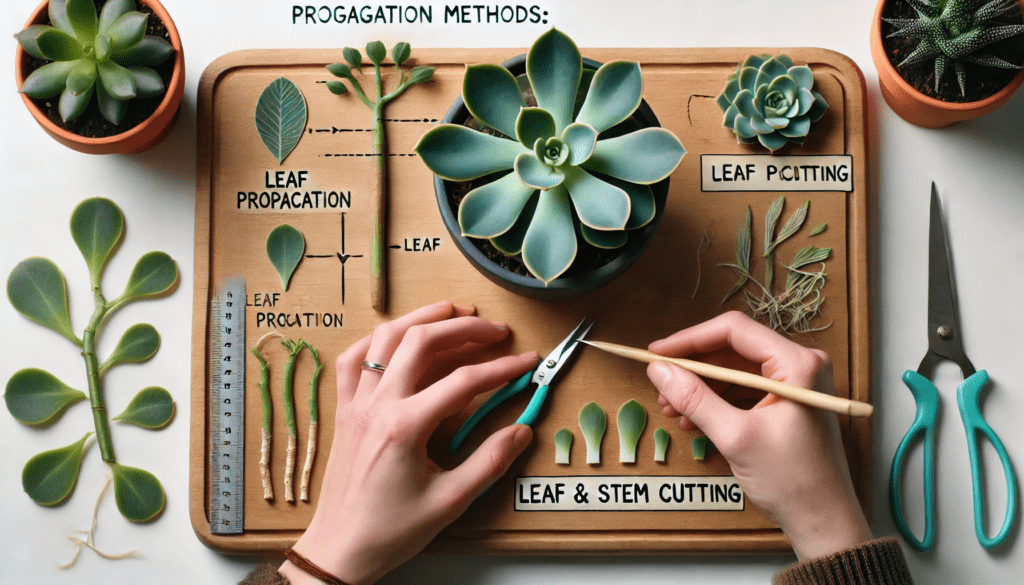

- ヒアリナを増やすための方法(葉挿しと胴切り)

- ヒアリナの紅葉時期と美しさを楽しむ方法

多肉植物『ヒアリナ』 の基本情報と特徴

- 特徴と魅力とは?

- 別名について

- 原種と自生地

- 葉の形と色合い

- 紅葉時期と美しさ

- 交配式について

特徴と魅力とは?

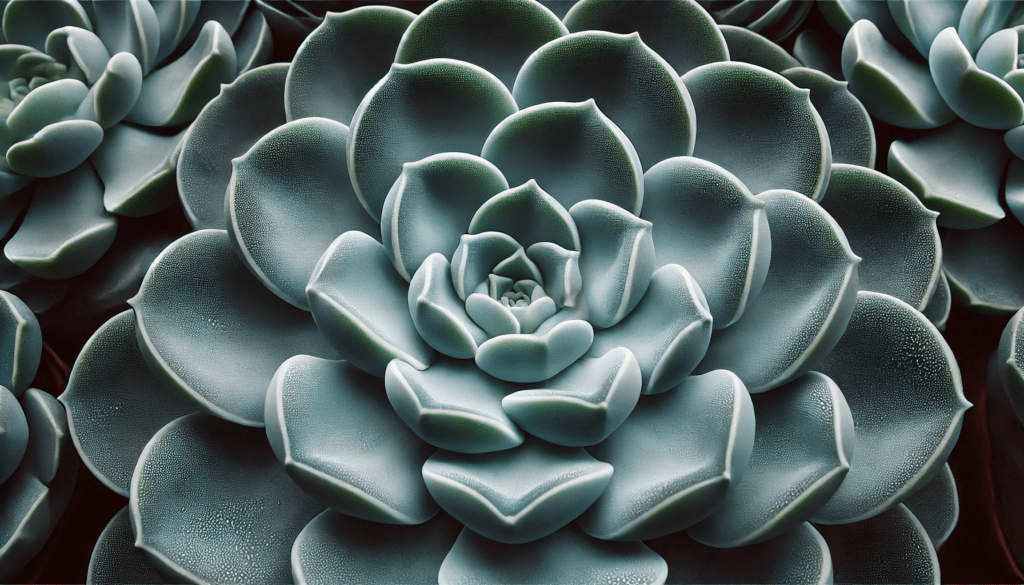

ヒアリナは、その独特な外観と美しい色合いで、エケベリア属の中でも特に魅力的な多肉植物として非常に人気があります。その特徴的な姿勢と色彩は、他の多肉植物にはない個性を持っており、一目で魅了されることでしょう。

ヒアリナの葉は、先が少し尖った形状で、肉厚でしっかりとした構造を持っています。この特徴的な葉の形が、立体的で優雅な印象を与え、見る角度によっては葉の表面が艶やかに光を反射し、まるで宝石のように輝きます。色合いは、通常は淡い青緑色ですが、育成環境や季節の変化によって、微妙に色が変わることがあり、その過程もヒアリナの大きな魅力となっています。

特に秋から冬にかけては、その紅葉が見事で、葉が鮮やかなピンクや赤色に変化します。この美しい紅葉を楽しめるのは、ヒアリナならではの特徴であり、季節ごとの変化が育てる楽しさを増します。これにより、四季折々の魅力を持つ植物として、一年中飽きることなく観賞できます。

さらに、ヒアリナの最大の魅力は、その育てやすさと成長のスピードです。エケベリア属の中では比較的小型で、場所を取らないため、限られたスペースでも育てやすい点が非常に評価されています。初心者でも扱いやすく、手軽に育成できるため、ガーデニング初心者にも最適です。

また、ヒアリナは葉挿しや株分けによる繁殖が可能で、増やしやすい植物でもあります。これにより、一度育て始めれば、比較的簡単に数を増やすことができ、他の多肉植物と一緒に飾ったり、プレゼントにしたりすることもできます。

このように、ヒアリナは視覚的な美しさと育てやすさの両方を兼ね備えており、多肉植物愛好家にとって非常に魅力的な選択肢となっています。多くの方にとって、ヒアリナは手間なく育てられる美しい植物として、これからも人気を集めることでしょう。

別名について

ヒアリナはエケベリア属に属する多肉植物で、特定の「別名」を持っているわけではありませんが、「エケベリア・ヒアリナ」と呼ばれることがよくあります。これは、ヒアリナがエケベリア属の一員であることを示すもので、学名的な位置付けがされていると言えます。エケベリア属の植物は品種や個体ごとに名前が異なることがあるため、ヒアリナも他のエケベリア種と混同されがちですが、基本的には「ヒアリナ」として広く認識されています。

また、多肉植物の愛好者や専門的なガーデナーの間では、ヒアリナを「ヒアリナ・エケベリア」と呼ぶ場合もありますが、これはエケベリア属内のヒアリナを指すことが多いため、別名というよりは、学術的・分類学的な意味合いが強いです。この表現を使用することで、ヒアリナが他のエケベリア属の植物と混同されにくくなります。

とはいえ、日常的には「エケベリア・ヒアリナ」という呼び方よりも、シンプルに「ヒアリナ」という名前で呼ばれることが一般的です。そのため、ヒアリナを育てる際や購入する際には、「ヒアリナ」という名称を覚えておくことが便利で、他のエケベリアとの混同を避けることができます。実際、販売店でも「ヒアリナ」という名前で広く流通しており、この名前での認識が最も多いです。

このように、ヒアリナは多くのエケベリアの品種の中でも特に愛されているため、あまり別名が使われることはなく、一般的にはそのまま「ヒアリナ」と呼ばれることがほとんどです。それでも、時折「エケベリア・ヒアリナ」や「ヒアリナ・エケベリア」という名称に出会うこともあるため、これらは学名や分類名に過ぎないと理解しておくと良いでしょう。

原種と自生地

ヒアリナの原種は、メキシコを中心とした乾燥地帯に自生しているエケベリア属の植物です。エケベリア属全体は、メキシコや中央アメリカの広大な乾燥地帯を主な自生地としており、ヒアリナもその一部として、特に高原地帯や岩場、乾燥した山間部などの過酷な環境に適応してきました。これらの地域では、昼夜の温度差が大きく、年間降水量が少ないため、ヒアリナを含む多肉植物は水分を蓄える能力を駆使して生き抜いています。

自生地の特徴として、ヒアリナは日照の豊富な場所で、乾燥した環境を好む傾向にあります。特にメキシコの高原地帯では、岩の間に根を張り、昼間の強い日差しを浴び、夜間は冷たい空気にさらされることが多いです。このような極端な環境でも生育するため、ヒアリナは水分の保持能力が高く、乾燥に強い植物です。日中の高温や夜間の冷え込みにも耐えるため、過酷な条件でも生き延びることができるのです。

ヒアリナを育てる際には、その原産地の特性を理解し、できるだけ自生地に近い環境を作ることが健康的な育成に繋がります。具体的には、日光をしっかり浴びる場所に置き、過剰な水やりを避けることが重要です。ヒアリナは、湿気や過剰な水分に弱いため、乾燥気味の環境を提供することが理想的です。また、エケベリア属の多くは冬季に休眠する傾向があり、水やりを控えることで、より良い状態を保つことができます。

このように、自生地の特徴を理解し、ヒアリナに適した育成環境を整えることは、健康で美しい植物を育てるための大きなポイントとなります。乾燥地帯の過酷な環境を生き抜いてきたヒアリナだからこそ、適切なケアを施すことで、その美しい姿を長く楽しむことができるのです。

葉の形と色合い

ヒアリナの葉は、肉厚で丸みを帯びた形状が非常に特徴的で、見る者の目を引きます。葉の縁はやや波打っており、この微妙な形状の変化が、ヒアリナを他のエケベリア属の多肉植物と一線を画す魅力的な要素となっています。葉全体は、非常にシンプルでありながら洗練されたデザインを持ち、細部まで美しい印象を与えます。また、葉の先端がやや尖っている点も、ヒアリナならではの特徴であり、鋭さと優雅さを兼ね備えた美しさを感じさせます。

色合いに関しては、通常、青緑色や灰緑色が基調となり、時間の経過と共に艶が出て光沢を帯びてきます。これにより、ヒアリナの葉は、自然光や室内の照明の下で見ると、まるで光を反射して輝く宝石のような美しい輝きを放ちます。特に、日光を浴びることでその艶やかさが際立ち、視覚的な魅力が一層増すため、室内のインテリアとしても非常に重宝される存在となっています。葉のしっとりとした光沢感は、ヒアリナの存在感を一層引き立て、その美しさをさらに楽しむことができます。

さらに、ヒアリナの葉色は季節ごとに変化する特徴を持っています。特に秋から冬にかけては、葉が鮮やかな赤色やピンク色に変化し、まるで紅葉のような美しい色合いに包まれます。この色の変化は、育成環境や季節によって異なるため、毎年異なる表情を楽しめるのもヒアリナの魅力の一つです。例えば、直射日光を浴びる場所に置くと、葉がより鮮やかに色づき、その美しさを存分に堪能することができます。このような色の変化は、ヒアリナを育てる楽しみを一層深め、季節の移り変わりを感じながら育てることができる素晴らしい体験となります。

このように、ヒアリナの葉の形状と色合いは、その美しさと変化に富んだ魅力が詰まっており、育てる人にとって常に新しい発見をもたらしてくれる要素となっています。葉色の変化は、四季折々の楽しみを提供してくれるので、多肉植物愛好者にとっては、育てること自体が大きな喜びとなることでしょう。

紅葉時期と美しさ

ヒアリナの最大の魅力の一つは、秋から冬にかけての紅葉です。多肉植物は、気温の低下や日照時間の変化に反応して、葉の色を変えることがありますが、ヒアリナもその例に漏れません。特に日光をたっぷり浴びることで、葉が鮮やかな赤やピンク、オレンジ色に染まり、まるで紅葉のような美しい色合いに変化します。この時期の変化は、まさに自然の芸術であり、観察しているだけで心が和む瞬間です。紅葉は、ヒアリナが成長に適した環境に置かれている証拠でもあり、その美しい変化を目の当たりにすることは、育てる楽しみを一層深めてくれるでしょう。

ヒアリナの紅葉を最大限に楽しむためには、日光がしっかりと当たる場所に置くことが非常に重要です。ヒアリナは、強い日光を浴びることで色合いがより鮮やかになり、その美しさが際立ちます。逆に、日陰や薄暗い場所に置いておくと、葉の色がくすんでしまうことがあるため、できるだけ明るく、直接的に日光が当たる場所に置くように心がけましょう。ヒアリナは、日光を浴びることで色づく植物ですので、育てる環境として、日当たりの良い場所を選ぶことが基本となります。

また、季節の変わり目に水やりの調整をすることも、ヒアリナの紅葉の美しさを引き立てる重要なポイントです。特に秋から冬にかけては、気温が下がるため、水やりの頻度を控えめにし、乾燥気味の環境を作ることが紅葉を促す要因となります。水やりの過剰が葉色に影響を与えるため、適切な水分管理が紅葉をさらに鮮やかに保つ秘訣です。

ヒアリナの紅葉は、観賞植物として非常に高い評価を得ており、その美しい色の変化は多肉植物愛好者にとって大きな楽しみの一つです。季節の移り変わりを感じさせてくれるこの紅葉は、ヒアリナを育てることの魅力をさらに引き立て、観賞するたびに感動を与えてくれます。日光と水分管理をうまく調整することで、ヒアリナの美しい紅葉をより長く楽しむことができ、季節ごとの育てる喜びを感じることができるでしょう。

交配式について

ヒアリナは、エケベリア属の中でも交配を行うことができる品種であり、その交配によって新たな品種が生まれる点が非常に魅力的です。交配式とは、異なる品種のエケベリアを交配させ、両者の良い特徴を引き継いだ新しい個体を作り出す方法です。この方法を使って生まれたヒアリナの交配種は、元の親植物と比べて、色合いや形状、成長スピードなどにおいて異なる特徴を持つことが多く、非常に個性的で魅力的な新しい植物が誕生します。そのため、ヒアリナの愛好者の間では交配種を育てることが一つの楽しみとして広く行われています。

交配を行う場合、一般的には異なるエケベリア属同士の交配が行われますが、このプロセスにはいくつかの重要なポイントがあります。まず、交配を成功させるためには、花が咲く時期に適切な温度と湿度を保つことが欠かせません。特に、花が受粉するためには、温暖で湿度の高い環境が必要です。このため、交配を試みる時期には、温度管理と湿度管理をしっかりと行うことが重要です。また、受粉が成功した後、種子から新しいヒアリナの苗を育てるには時間がかかるため、根気よく育てることが求められます。新しい苗が出てきた時には、これまでの育成経験を活かし、適切なケアを施していくことが大切です。

さらに、交配によって生まれる新しい品種は、オリジナルのヒアリナとは異なる魅力を持つことがあるため、育てる楽しみが一層増します。例えば、色合いがより鮮やかだったり、葉の形が異なったり、成長スピードが速かったりと、従来のヒアリナでは味わえない特徴を持った個体が誕生することもあります。これにより、ヒアリナを育てる楽しみが新たなステージに進むことができます。交配種が持つ独自の魅力を見つけることは、多肉植物愛好者にとって非常にワクワクする体験となります。

また、交配式は自己流で楽しむことができるプロセスでもあります。自分の手で育てた交配種を観察し、その成長過程を楽しむことで、植物の育成に対する理解が深まると同時に、新たな発見を得ることができます。このように、ヒアリナの交配式は、単なる植物の育成に留まらず、自分自身のガーデニングの技術向上にも繋がる魅力的な活動です。

多肉植物『ヒアリナ』の育て方と管理法

- ヒアリナの育て方:どこに置くべき?

- 適切な水やり頻度と方法

- 育成に適した土と培養土

- ヒアリナに適した気温と耐寒性

- 増やし方は?:葉挿しと胴切り

ヒアリナの育て方:どこに置くべき?

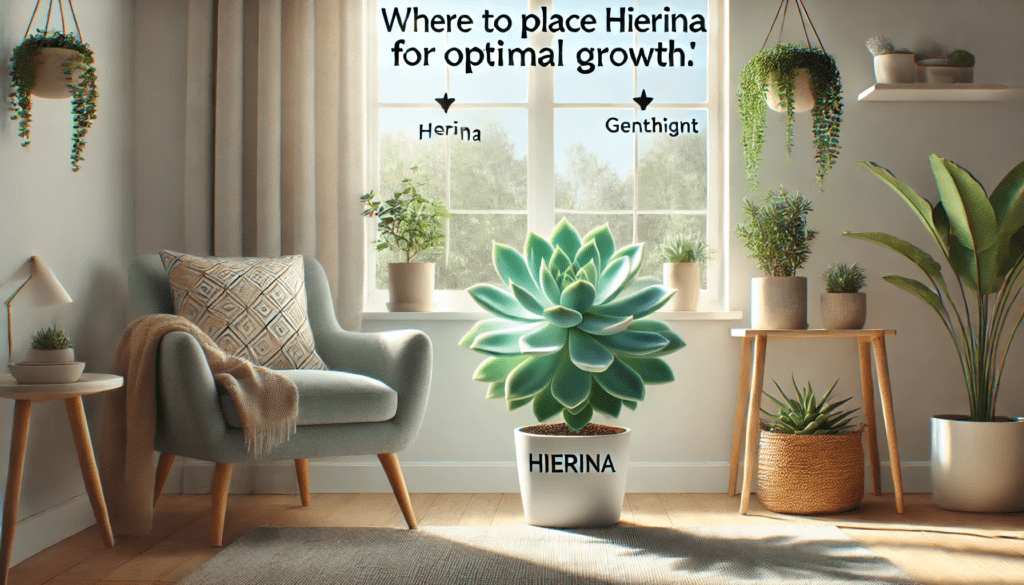

ヒアリナは、明るい場所を好む植物で、十分な日光を浴びることで元気に育ちます。しかし、直射日光には弱いという特性もあるため、育てる場所には少し工夫が必要です。基本的には、日光がしっかり当たる場所に置くと健康的に育ちますが、特に夏の強い日差しや長時間の直射日光は葉を傷める原因となります。葉焼けを避けるためには、直射日光が強すぎる時間帯を避けることがポイントです。例えば、朝日を浴びる窓辺や、午後の日差しがやわらかい場所が理想的です。これにより、ヒアリナは元気よく育ち、葉色も美しく保たれます。

室内での育て方

ヒアリナは室内でも育てやすい植物ですが、室内で育てる場合、日光が十分に入る場所を選ぶことが重要です。特に冬季には日照時間が短くなりがちなので、窓辺に置くことが基本となります。日光が不足すると成長が遅れたり、葉の色が薄くなったりすることがあるため、日光をたっぷり浴びさせてあげましょう。もし室内で十分な日光を得られない場合は、LEDライトなどで補助光を当てるのも一つの方法です。これにより、ヒアリナの成長をサポートし、葉色の鮮やかさを保つことができます。

外で育てる場合

外でヒアリナを育てる場合には、風通しが良く湿気の少ない場所が理想的です。多肉植物は、湿気が多い環境に弱く、根腐れを引き起こす原因となるため、土壌の排水性が非常に重要です。湿気の多い場所に置くことは避け、しっかりと排水が確保された土壌で育てるようにしましょう。例えば、多肉植物専用の培養土を使うことで、根がしっかりと育つ環境を作ることができます。また、外で育てる場合は季節に合わせた環境調整が必要です。例えば、夏の暑さや冬の寒さに対応するために、温度が極端にならないような場所を選び、風通しが良く、直射日光が長時間当たらないように気をつけましょう。

最後に

ヒアリナは、日光の取り方が成長に大きな影響を与える植物です。そのため、育てる場所を選ぶ際には、適切な日照環境を整えることが基本となります。室内で育てる場合でも外で育てる場合でも、湿気を避け、風通しの良い場所を選ぶことが、健康で美しいヒアリナを育てるための大切なポイントです。

適切な水やり頻度と方法

ヒアリナは他の多肉植物と同様に、「乾燥気味」な環境を好む植物です。そのため、水やりの基本は土が完全に乾いてから行うことが重要です。特に、多肉植物は過湿に非常に敏感で、過剰な水やりが原因で根腐れを起こすことがあります。そのため、土の表面だけでなく、鉢の底までしっかりと乾燥しているかを確認した後に水を与えるようにしましょう。

生育期の水やり(春〜秋)

ヒアリナは春から秋にかけての生育期には水分を多く必要としますが、それでも過剰な水分供給は禁物です。成長期でも土が完全に乾く前に次の水を与えると、根腐れや病気のリスクが高まります。そのため、土が乾いたのを確認してから水やりを行うようにしてください。水やりの目安としては、鉢底から水が流れ出る程度にしっかりと与えることが理想です。こうすることで、根がしっかりと水分を吸収し、植物全体の健康を保つことができます。水やりの回数としては、週に1回程度が目安ですが、天候や室内の湿度により調整が必要です。

休眠期の水やり(冬)

冬はヒアリナにとって休眠期にあたります。この時期は成長が遅くなるため、水やりは控えめにすることが大切です。特に寒い季節には、土が完全に乾いた後でも少量の水だけを与えるようにしましょう。過湿にならないよう、注意深く水やりの頻度を減らしてください。根腐れを防ぐためにも、冬の間は水やりを控えめにし、湿度が高くならないように心がけましょう。水やりのタイミングは、土の乾燥具合を確認してから少しだけ与える程度にとどめると良いです。

霧吹きによる湿度管理

ヒアリナの葉は、乾燥した環境に強いですが、時には霧吹きで葉の表面を軽く湿らせることもあります。ただし、湿度を上げすぎないように注意が必要です。過度に湿った環境は、カビや病気の原因になることがあるため、適度な湿度管理が求められます。霧吹きで湿らせる際は、葉の表面が乾燥しすぎている場合に少しだけ使い、乾燥しすぎない程度に調整してください。湿度が高すぎると、病害虫やカビが発生するリスクが高まるため、環境に合わせて湿度管理を行うことが大切です。

水やりの注意点

ヒアリナの水やりには、過剰な水分供給を避けることが非常に重要です。特に、夏の暑い時期や湿度が高い時には、土の乾燥具合をしっかりチェックしてから水を与えるようにしましょう。水やりの量が多すぎると、根が酸欠状態になり、最終的に植物が弱ってしまいます。また、水は鉢底から流れ出るくらいの量を与えるのが理想的ですが、水が鉢の中に溜まらないよう、必ず排水の良い土と鉢を使用することが大切です。

最後に

水やりはヒアリナの健康を保つための重要な要素ですが、過湿にしないことが最も大切です。乾燥気味の環境を好むヒアリナにとって、土が完全に乾いてから水を与えることが基本となります。季節に応じて水やりの頻度や量を調整し、適切な湿度管理を行うことで、美しく健康なヒアリナを育てることができます。

育成に適した土と培養土

ヒアリナを健康に育てるために最も重要なポイントの一つが、適切な土選びです。多肉植物全般に共通することですが、ヒアリナも湿気を嫌うため、排水性の良い土壌が必要です。特に水分が溜まりやすい土では根腐れを引き起こしやすいため、水はけの良い土を使用することが必須です。

市販の多肉植物用土

一般的には、市販の多肉植物用培養土を使用することが推奨されます。これらの土は、ヒアリナに適した成分がバランスよく配合されており、排水性が良く、通気性も確保されています。しかし、もし自分で土を作る場合は、以下の素材を使うことで、さらに理想的な環境を作ることができます。

自作の培養土

ヒアリナに適した自作の土を作る場合は、赤玉土、鹿沼土、そして川砂を基本にした土を作るのが理想的です。これらの素材はすべて排水性が非常に良いため、水分が溜まりにくく、根腐れを防ぐ効果があります。具体的な割合としては、赤玉土:鹿沼土:川砂=2:2:1の比率で混ぜると、最適な土壌が得られます。このようにして作られた土は、通気性が良く、根が健康に育つため、ヒアリナを育てるには最適です。

また、赤玉土や鹿沼土は軽量で、根が活発に伸びやすい特徴を持っています。これにより、ヒアリナの根が自由に伸び、健康的に育つ環境を提供することができます。

土のpH管理

土壌のpH値にも注意が必要です。ヒアリナは、やや酸性寄りの土を好むため、土のpHが5.5〜6.5の範囲であることが理想的です。アルカリ性が強すぎる土壌では、ヒアリナが栄養を上手に吸収できず、成長に悪影響を与える可能性があります。土のpHを定期的にチェックし、必要に応じて調整することが大切です。

もし土のpHが高い(アルカリ性)場合、ピートモスや腐葉土を加えることで、酸性に調整することができます。一方、石灰や有機肥料を使うことでアルカリ性に調整できますが、これらは適切な量を守り、慎重に行うことが必要です。

鉢底の工夫

鉢植えでヒアリナを育てる場合は、鉢底に鉢底石を敷くことが非常に効果的です。鉢底石は、排水を助け、土の通気性を高める役割を果たします。鉢の底が詰まると、水はけが悪くなり、土が湿ったままになってしまうため、根腐れの原因になります。鉢底石を敷くことで、水分が適切に流れ、ヒアリナの根が健康的に育つ環境を保つことができます。

土の交換

ヒアリナが元気に育つためには、土が固まらないように管理することが大切です。特に鉢植えの場合、土が長期間使用されると圧縮されて通気性が悪くなります。適宜、土の交換や補充を行うことで、ヒアリナにとってより良い土壌環境を作り出すことができます。一般的には、2年に一度土の交換をすることが推奨されていますが、植物の成長具合や土の状態に応じて調整しましょう。

最後に

ヒアリナを育てる上での土選びは非常に重要です。排水性が良く、通気性のある土を使用することで、根腐れを防ぎ、健康的な成長を促進することができます。市販の多肉植物用土を使うか、赤玉土や鹿沼土、川砂を使って自作するか、どちらの場合でも土壌のpH値や鉢底の工夫を忘れずに行うことがポイントです。適切な土で育てることで、ヒアリナは美しく健康に成長します。

ヒアリナに適した気温と耐寒性

ヒアリナは、温暖な気候を好む多肉植物であり、成長に最適な気温は20〜25度程度です。この温度範囲では、ヒアリナは活発に成長し、その特徴的な美しいロゼット型の葉をしっかりと展開します。温暖な気候に適応しているため、気温が高すぎても低すぎても、ヒアリナの成長には影響を与えることがあります。特に、寒さには非常に弱いため、冬季の育成には注意が必要です。

最適な成長温度

ヒアリナは、20〜25度という温暖で安定した気温を最も好みます。この温度帯では、葉が美しく整い、ロゼット型の形状がしっかりと保たれるため、ヒアリナの魅力的な姿を最大限に楽しむことができます。また、この範囲の気温であれば、水やりの頻度や土の乾き具合も調整しやすく、育成がスムーズに進みます。

一方で、気温がこれよりも高すぎる、または低すぎる場合、ヒアリナの成長にストレスを与え、葉焼けや徒長(ひょろひょろとした成長)などの問題を引き起こすことがあります。そのため、温度管理をしっかり行うことが、ヒアリナを健やかに育てるための重要なポイントです。

寒さに対する注意点

ヒアリナは、寒さに非常に弱い植物です。特に冬の寒さが厳しい地域では、ヒアリナを屋外に置いておくと、霜や低温によって葉が傷んだり、最悪の場合枯れてしまうことがあります。最低気温が5度以下になる地域では、室内で育てるか、屋外で育てる場合でも寒冷地対応のカバーをかけるなど、寒さから守る対策が必要です。霜に当たると、葉が傷んだり変色する可能性があるため、霜対策は非常に重要です。

ヒアリナが寒さに耐えられる温度は5度程度が限界で、それ以下になると生育に悪影響を及ぼします。冬場は室内での管理を基本とし、もし室内の温度が低すぎる場合は、暖房の近くで育てると良いでしょう。ただし、暖房の直風は乾燥を引き起こすため、エアコンの風が直接当たらないようにすることも大切です。

暑さと直射日光への配慮

一方、ヒアリナは高温や直射日光にも注意が必要です。特に夏場や気温が30度以上の暑い環境では、直射日光を浴びると葉焼けが起きやすくなります。葉焼けとは、葉の表面が焼けて茶色く変色し、最悪の場合、葉が枯れてしまう現象です。また、高温になると徒長(成長が早くなり、ひょろひょろとした姿になる)して、形が崩れることもあります。

そのため、暑さが厳しい日中は、日陰に移動させるか、半日陰で管理することをお勧めします。特に、直射日光が強く当たる場所は避け、日差しがやわらかい時間帯や場所で育てると、ヒアリナにとってより快適な環境を提供することができます。また、風通しの良い場所に置くことで、蒸れを防ぎ、健康な成長をサポートできます。

ヒアリナの適応と管理

ヒアリナの育成においては、適切な気温と環境管理が非常に重要です。温暖な気候では元気に育ちますが、寒さや暑さに対する配慮が必要です。具体的には:

- 冬季は室内で育てることを推奨。

- 最低気温5度以下の地域では寒冷対策を行う。

- 高温期や直射日光下では、日陰や涼しい場所に移動させる。

これらのポイントに注意して、ヒアリナの健康を守り、その美しい姿を長期間楽しむことができます。

増やし方は?:葉挿しと胴切り

ヒアリナはその繁殖が比較的簡単で、多肉植物愛好者にとって非常に魅力的な特徴です。主に「葉挿し」や「胴切り」という方法を使って繁殖させることができます。それぞれの方法には独自のメリットがあり、どちらもヒアリナの健康な株を増やすための有効な手段です。

葉挿しによる増やし方

葉挿しは、ヒアリナを増やす最も人気のある方法の一つです。まず、ヒアリナの健康な葉を慎重に取り、その後、葉を乾燥させる必要があります。この過程は非常に重要で、葉を取ったまますぐに土に植えると、腐敗の原因となるため、最低でも1週間ほど乾燥させることをお勧めします。乾燥させることで、切り口が癒され、根が出やすくなります。

乾燥後、乾燥した葉を土の表面に置き、軽く押し付けて安定させます。その後は、土が湿っている状態で置き、水やりは控えめに行いましょう。過湿にしないことが重要です。しばらくすると、葉の切り口から小さな根が出てきます。根が十分に成長した段階で、新しい苗として育て始めることができます。

この方法は、初心者でも比較的簡単に行える繁殖方法です。ヒアリナの葉挿しは、比較的高い成功率を誇るため、多くの多肉植物愛好者に試されています。また、葉が小さくても新たな生命が育つ様子を観察するのは、育成の楽しみの一つです。

胴切りによる増やし方

胴切りは、もう一つのヒアリナの繁殖方法で、茎を切ることによって新しい株を作る方法です。この方法では、茎の節から新しい芽が出る可能性があり、成長スピードが早く、元気に育ちやすいという特徴があります。まず、健康な茎を選び、清潔な剪定バサミで切り取ります。切り取った茎の切り口は、必ず乾燥させてから植えましょう。湿気が残っていると腐る原因となるため、切り口を2〜3日間、乾燥させることが大切です。

乾燥させた茎を軽く押し込む形で土に植えます。この時、植えた部分が安定するように軽く押さえておきましょう。その後は、土を乾燥気味に保ちながら、水やりを行います。胴切りは葉挿しよりも少し時間がかかりますが、根がしっかりと成長しやすく、丈夫な株が育ちます。さらに、茎から新たな芽が出ることが多く、成長のポテンシャルが高いという点も魅力です。

繁殖時の注意点

どちらの方法でも重要なのは、清潔な道具を使用することです。カビや病気を防ぐために、カッターや剪定バサミは必ず消毒してから使用しましょう。また、繁殖後は十分な光を与えることが必要です。特に葉挿しや胴切りしたばかりのヒアリナは、直射日光を避けた明るい場所で育てると良いでしょう。強すぎる直射日光は、まだ弱い根を傷つける恐れがあるため、明るいが少し陰になる場所が理想的です。

水やりは、特に根が生え始めるまでは控えめにすることが大切です。過湿を避けるために、土が乾燥しすぎない程度に水を与えることを意識しましょう。また、新しい株がしっかりと成長してきたら、少しずつ水やりの頻度を増やしていき、健康的な成長をサポートします。

繁殖の楽しみ

ヒアリナを増やす方法は、どちらも楽しみながら学べる方法です。葉挿しや胴切りで新しい株を育てることは、多肉植物の愛好者にとって特別な喜びとなります。成功すると、ヒアリナの新たな苗が元気に育っていく様子を見守ることができ、より一層その魅力に引き込まれることでしょう。

どちらの方法を選んでも、しっかりとした環境と管理を行うことで、ヒアリナを元気に増やし、長く楽しむことができます。繁殖が成功すれば、より多くのヒアリナを手に入れることができ、育成の幅が広がります。

まとめ|多肉植物『ヒアリナ』を楽しむ

記事のポイントをまとめます。

- ヒアリナはエケベリア属の美しい多肉植物で、特にその色合いや葉の形が魅力的

- 育成には明るい場所を選ぶことが重要で、直射日光には注意が必要

- 冬季は水やりを控えめにし、休眠期に入る

- 土は排水性が良く、やや酸性寄りの土壌が理想的

- 水やりは土が完全に乾いた後に行い、過湿を避ける

- 増やし方は葉挿しと胴切りの2つの方法がある

- 葉挿しは乾燥させてから土に置き、根が出るまで待つ

- 胴切りは茎を切って乾燥させた後、土に植える方法

- ヒアリナは温暖な気候を好み、最低気温が5度以下になる地域では室内で育てる

- ヒアリナの紅葉は秋から冬にかけて美しく、日光をよく浴びることで色づく

- 育成に適した気温は20〜25度で、寒さや高温には弱い

- 健康的に育てるためには適切な水やりと光の管理が不可欠

- 枯れやすい環境で育てないために風通しの良い場所に置く

- 交配を通じて新しい品種を作ることが可能で、個性的な株が生まれることがある

- ヒアリナは葉色の変化を楽しむことができるため、季節ごとに美しさを実感できる

関連記事

- プロリフィカ・プロリフェラの違いとは?育て方と魅力を徹底解説

- 多肉植物『マディバ』の紅葉が赤くならない理由と解決策

- 多肉植物『ミニベル』の魅力と育て方|増やし方や越冬方法を解説

- メキシカンジャイアントの育て方と特徴|成長速度や水やりのコツ

- 野ばらの精の特徴と育て方|紅葉と気温管理のポイント

- 花月夜の別名や特徴|育て方と病害虫対策ガイド

- 多肉植物『ヒューミリス』の別名と育て方|増やし方や冬越しのコツ

- ピーチプリデの紅葉を引き出すための管理方法とは?

- 多肉植物『ブルーバード』と紅葉:耐寒性と冬越しのコツを徹底解説

- ホワイトマディバの増やし方と育て方|美しく育てるコツを解説

- 多肉植物『ブラウンローズ』の育て方|葉色の変化と増やし方

コメント